今天,英特爾發布了第二代神經擬態芯片 Loihi 2。

神經擬態芯片是一種模擬生物神經元的芯片。

與普通芯片不同的是,神經擬態芯片的計算任務是由許多小單元進行的,單元之間通過類似生物神經的尖峰信號相互通信,并通過尖峰調整其行為。

目前,英特爾已經將這種芯片用于機械臂、神經擬態皮膚、機器嗅覺等場景。

2018 年初,英特爾推出了其首款神經擬態芯片 Loihi,采用 14nm 制程。

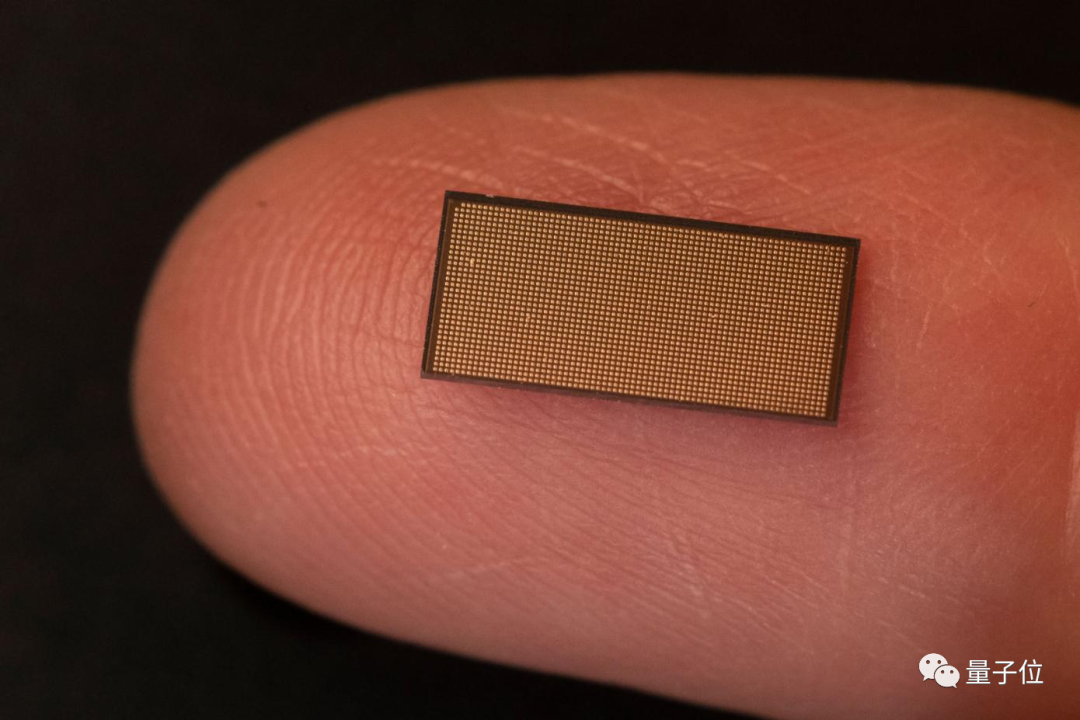

英特爾表示,Loihi 2 是對第一代的重大升級,也是使用英特爾第一個 EUV 工藝節點 Intel 4 制造的芯片,意為等效于 4nm,實際為 7nm 工藝。

由于使用了全新工藝,Loihi 2 相比前代面積縮小了一半,但仍然包含 100 萬個神經元,數量是前代的 8 倍,處理速度是前代的 10 倍。

Loihi 2 共有 128 個神經擬態核心,這 128 個內核每一個都有 192KB 的靈活內存,每個神經元可以根據模型分配多達 4096 個狀態,而之前的限制只有 24 個。

與普通的 CPU 和 GPU 不同,神經擬態沒有外部內存。每個神經元都有一小部分內存供其專用。主要作用是分配給不同神經元輸入的權重、最近活動的緩存以及峰值發送到的所有其他神經元的列表。

Loihi 2 可以根據用途選擇各種不同連接選項,這一點上有些類似于 FPGA。

除了硬件產品外,英特爾還發布了用于 Loihi 芯片的軟件,一個名為 Lava 的新開發框架。

該框架以及相關庫都用 Python 編寫,并在 GitHub 上開源,開發人員無需訪問硬件即可為 Loihi 開發程序。

與神經網絡有何不同

生物神經元包含樹突和軸突。

Loihi 芯片上執行單元的一部分充當“樹突”,根據過去行為的權重處理來自通信網絡的傳入信號。

然后它使用數學公式來確定活動何時越過臨界閾值,并在超過臨界閾值時觸發其自身的尖峰信號。之后執行單元的“軸突”查找與哪些其他執行單元通信,并向每個執行單元發送尖峰信號。

為何要研究這種類型芯片?神經擬態計算的倡導者認為,這種方法更接近地模擬大腦功能的實際特征,例如大腦傳輸信號超高的能效比。

而研究深度學習學者,批評神經形態方法沒有取得實際成果,像 ResNet 等深神經網絡已經在計算機視覺上取得了巨大的成功。

Yann LeCun 曾在 2019 年的一次會議上駁斥了神經擬態計算方法。

雖然神經擬態計算的研究熱度遠不及神經網絡,但神經擬態芯片的優點在于其能效遠高于傳統處理器。

IBM 于 2014 年推出了 TrueNorth 芯片,盡管其運行頻率只有幾 kHz,但它所模擬大腦尖峰神經網絡所需的計算資源,只是傳統處理器的 0.0001%。

英特爾神經形態計算實驗室主任 Mike Davies 表示,Loihi 在某些特定工作負載上,可以比傳統處理器效率高出 2000 倍。

此外,神經擬態計算還能實現動態學習行為。

神經網絡非常善于識別訓練過的事物,但不夠靈活,無法識別他們沒有訓練的東西。Davies 曾展示了神經擬態計算根據視頻輸入學會識別新的手勢,同時不損壞之前訓練的能力。

Davies 認為,神經擬態芯片在機器人學中有很多潛在的應用。當移動機器人發現自己面臨新環境時,它們必須足夠靈活,以識別和適應新環境。

特別提醒:本網信息來自于互聯網,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,并請自行核實相關內容。本站不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。如若本網有任何內容侵犯您的權益,請及時聯系我們,本站將會在24小時內處理完畢。

站長資訊網

站長資訊網