原標題:俞敏洪宣揚“墮落論”,可我們要談談家庭教育“喪偶論”

王芊霓

11月18日下午,新東方創始人俞敏洪在某公開演講上發表了“因為女性的墮落才導致整個國家的墮落”的言論。此言一出,輿論一片嘩然。

在這場演講中,為了證明教育方向的改變在于評價機制的改變,他以女性對男性的影響去舉例。他的原話是:“如果中國所有女生找男人的標準,都是這個男人必須會背唐詩宋詞,那全中國的所有男人都會把唐詩宋詞背得滾瓜爛熟;如果所有的女生都說中國男人就是要他賺錢,至于說他良心好不好,我不管,那所有中國男人都會變成良心不好,但是賺錢很多的男人,這正是現在中國女生挑選男人的標準。”

隨后,俞敏洪稱,“所以,實際上一個國家到底好不好,我們常常說在女性,就是這個原因,現在中國是因為女性的墮落才導致整個國家的墮落。”

值得明確的是,此事俞敏洪并未被標題黨,這句標題確實是他演講中的原話。

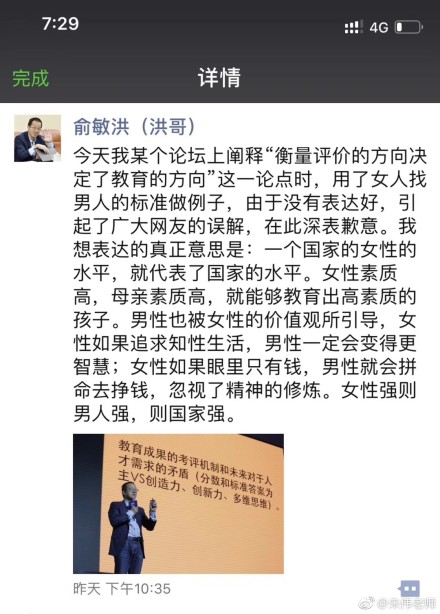

很快,他在個人微博和朋友圈就此言論致歉。他說,“……由于沒有表達好,引起了廣大網友的誤解,在此深表歉意”。俞敏洪重述了自己“真正的意思”:“一個國家的女性的水平,就代表了國家的水平。女性強則男人強,則國家強。”。

為了證明這個觀點,俞敏洪給出的例子是:“女性素質高,母親素質高,就能夠教育出高素質的孩子。男性也被女性的價值觀所引導,女性如果追求知性生活,男性一定會變得更智慧;女性如果眼里只有錢,男性就會拼命去掙錢,忽視了精神的修煉。女性強則男人強,則國家強。”

俞敏洪這段話引起爭議不在于他的結論,而恰恰在于他的論據。他的論證中隱含了一項預設:女性價值完全在于私領域內的表現,也就是教育孩子和引導老公了。換言之,他的話看似是對女性的吹捧,實則是對女性價值的禁錮。所以難怪大部分女性網友都不買賬,反而犀利評論:“合著是喪偶教育嗎,爸爸去哪兒了?”點出了他發言背后的預設。

也就是說,俞敏洪的言論再次固化了“男人在外打拼、女人在家照顧育兒照顧家庭”的傳統性別秩序,進而暴露了他不夠“與時俱進”的性別觀念。

與其說俞敏洪厭女,不如說他是“舊禮教的犧牲品”

俞敏洪還在為自己年輕時期的“不受女生喜歡”而耿耿于懷。一些網友很快拿出俞敏洪的早年經歷佐證他的“厭女”屬性。例如,他曾說,“大學五年,一個女人都沒有愛上我。今天至少還有很多女生坐在下面耐心聽我講,這就是中年男人的勝利。”言辭間透露出將女性視為敵人的態度。

在2017年5月的一次分享中,俞敏洪提到自己后悔沒在年輕時做過的事之一就是沒有談戀愛,因為“如果我去追一個女生,這個女生可能會說,你這頭豬,居然敢追我,真是癩蛤蟆想吃天鵝肉。要真出現這種情況,我除了上吊和挖個地洞跳進去,我還能干什么呢?所以我認為,我談戀愛一定會被女孩子拒絕,拒絕會更加沒面子,我還不如不談”。

作者劉滿新的文章認為,俞敏洪的言論背后其實折射的是社會層面的厭女文化的流行。厭女文化是一種系統性的社會機制——置身其中的人,很容易就被卷入到此機制中,卻不一定自知。它的實質是對某些刻板性別規范的內化與接受,并進而要求女性去遵守這些“性別本分”,諸如要顧家、要賢惠、要溫柔、要美貌…..對那些不滿足此要求的女性,自然生出不滿與厭惡。

這篇文章繼續描述了厭女文化的危害:“這種性別秩序會區分好女人和壞女人,懲罰那些逾越規矩的壞女人:那些沒有給予男人足夠注意力的女人,那些沒有提供足夠情感支持的女人,那些搶了本屬于男人的學位、工作的女人,那些獨立于男人追求性自主的女人,那些不感情用事的理性女人,那些沒有回歸家庭的女人……”

有朋友認為這篇文章一語中的,但我并不同意這篇文章的觀點,在我看來,如果說西方基督教傳統中存在“厭女”傳統,女性是附屬者的角色的觀念,這卻并非東亞社會內生性的文化。

一九七二年,美國人類學家瑪杰里·沃爾夫曾提出“子宮家庭”(Uterine family)的概念,并向女性在中國社會中僅僅是受害者的看法提出挑戰。基于對中國臺灣鄉村家庭長期實地考察的基礎上,她解釋了為什么女性在男權的制度里面也能得到好處,以及一個男權制度能夠維持的原因。

沃爾夫指出,一個女子出嫁后,她在婆家的地位隨著生育兒子而產生變化。由于中國家庭中男孩的早期教育多由母親來承擔,因此通過教育,母親培養起兒子對自己的感情維系,待兒子成長后母親即可通過兒子來擴大自己在男性統治的家庭中的影響和權力。

孝子的文化又配合這樣一個機制在起作用,再加上女性的預期壽命比男性長,《張門才女》這個書里面就給了一個解釋,因為男人要在外面奔波,得病得不到治療,死亡概率高,而女人關在家里得傳染病的概率小,等把兒子培養出來就有地位了,所以歷史上有權有勢的女人也不是沒有。為了鞏固自己通過兒子獲得的家庭地位,母親往往又需要以傳統的忠孝觀來教育兒子,維護兒子在男性中心家庭里的統治地位。

就這樣,這個以母親為中心的“子宮家庭”在父權的家庭運作過程中,既巧妙地向父權提出了挑戰,又鞏固了男性統治的傳統。這種對婦女在男性中心社會中所起的復雜作用的探討對中國婦女研究者有很大的啟示意義。在這個制度里面,如果一個女人她的子宮里面產生一個兒子,一切利益就有了,所以有婦女會愿意去維系和男權文化配套的各種習俗。

出生于1962年的俞敏洪也是成長于這樣的中國傳統家庭。在報告文學作家盧躍剛為新東方撰寫的傳記中,他證實了一個“流傳甚廣的故事”:俞敏洪當眾向母親下跪。在張明揚查閱了很多資料寫成的《俞敏洪和他生命中的兩個女人》一文中,也講述了俞敏洪對孝道的尊崇,以及他的母親李八妹在新東方的“老太君”的地位。

也就是說,俞敏洪作為一個男性既是這個制度的得益者也是犧牲品。一方面,他的家庭把所有希望都寄托在他身上,他享受了更多的資源,發展的可能性更大,同時把女性特別是妻子的社會價值更多的視作“女主內”和教育孩子;但另一方面,當他面對強悍的母親時,又像傳統倫理中的“孝子”,默認“母權”,默認母親的大家長地位,欣賞甚至崇拜母親在工作和生活中的強悍角色。

在這樣的環境下成長起來的俞敏洪,自然不是一個現代意義上的女權主義者,但又很難說他是厭女癥。正如專欄作家張明揚評價的那樣,他的部分思想停留在上一個時代,停留在儒家式的傳統倫理中不能自拔,他本人是“舊禮教的犧牲品”。

這可能也是包括俞敏洪在內的那一代男性的典型問題,讓他們反思自己所處的結構恐怕很難。批評者如果認為他們只是掌握了性別特權卻沒有付出“孝順”的代價恐怕又對他們欠缺了同情。

俞敏洪 視覺中國 資料

俞敏洪 視覺中國 資料 把女性“特殊化”即違背男女平等的精神

俞敏洪的發言會引起如此大的反彈,是因為這句話的表意本身有極大的歧義。在傳播學上,這是一句“噪聲”很大的話。傳播學中噪聲的概念,意思是訊息可能受到噪音的干擾,產生某些衰減或失真。因為傳播不是在封閉的真空中進行的,過程內外的各種因素會形成對訊息的干擾。噪音是指任何附加在信號上而非信源有意傳送的東西,會增加信息傳播的不確定性。

為什么聽完俞敏洪的兩次發言,你根本沒弄明白,他到底是要表揚女性,還是要批評女性,還是要把女性特殊化?

我們再聽聽100年前梁啟超的發言,他曾說:女性開放則社會開放,女性獨立則社會獨立,女性自由則社會自由,女性強于歐洲則國強于歐洲,女性盛于世界則國盛于世界。這句話并未引起歧義的原因是它講的是結果,它并沒有表達一個國家全靠女人去打拼的意思,而是說,女性文明是社會進步的標志。

俞敏洪也犯了一個日常語言交流的錯誤,如果想表達對女性群體的友好,他應該形容結果,而不要形容過程,因為形容過程本身很容易引發歧義,變成噪音。了解他的個人成長史,我們有理由相信,他對女性群體的感情很“復雜”。他的言論正著聽,是把男性的好,歸功于女性,但反著聽,就是把男性的壞也歸咎于女人。如果說前者還不會惹人厭煩,后者則一定會引起女性聽眾的不滿。

因為我們都知道,無論男性群體還是女性群體都是一個社會結構的產物,歸咎于女性群體,而不去看是什么樣的社會機構造就了這樣的女性,則未免失于淺薄。一些知名心理學家,例如瑪麗·皮弗(Mary Pipher),就在她的作品《復活奧菲利亞》(Reviving Ophelia)中曾指出青春期的女孩出現的行為偏差不能單純歸結到個人身上,而是一個包含了教育、文化、社會結構等多方面的原因。對于青春期的女孩而言,她們面臨的壓力和變化要比同齡的男孩更多。她們不僅會面臨自身的變化,同時還要面對外界對她們要求的變化。不僅如此,此時的女性開始意識到了社會性別結構的權利失衡的問題。

無論是要褒還是要貶義,俞敏洪在發言中把女性“特殊化”即已違背男女平等的精神了。在他的例子里,女性沒有職業角色,沒要獨立的形象,女性的價值體現為家庭和教育的坐標系里,這會讓聽者覺得,俞敏洪老師完全沒有關注過現代女性,以及她們對獨立自主、職業發展的需求。

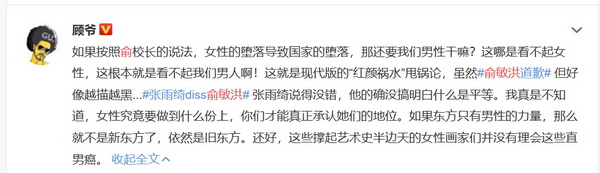

俞敏洪可能自認從來沒有物化過女人,但是他的潛臺詞是,那些沒有更加顧家顧孩子的女人,是失職的,甚至會危害到國家。而他更沒意識到的是,此番言論也讓具有現代性別觀的男性不滿,正如微博大V“顧爺”所說,“俞校長的話同時低估了男性,沒搞懂什么是真正的平等。”

批評俞敏洪并非要搞男女對立

至今還是有不少觀點強調,由于生理構造的原因,女性“天然”和孩子的紐帶更緊密,但其實已經有很多學術研究表明父親和母親在孩子的教育中發揮同等重要的作用。譬如,在2016年的一篇心理學研究中,作者Xiaojun Yang等人指出,在青春期孩子和同輩關系的發展中,父親和母親共同發揮重要作用,如果孩子有網癮或者孤獨感強烈,那也是父母共同承擔責任……

正因為我們的傳統文化是“男主外女主內”,為了同等的發揮家庭教育的作用,可以確定的是,更應該做出改變的是男性這個群體。

可現實卻是,中國的現代化進程的痕跡主要體現在了女性群體身上。

這句話出自密歇根大學婦女學習和歷史系終身教授,復旦-密大社會性別研究所創始人及合作所長王政。她在不久前接受澎湃新聞采訪時認為:“中國的現代化只體現為了女人的現代化。”

王政說,中國女人從農業社會的性別隔離中走了出來,但沒變的是男人,他們過去是讀書、做官、經商,現在還是讀書、做官、經商,唯一變化的就是他現在可以坐飛機和用手機之類的現代工具,“這些都是器物的改變,而不是心靈內在的變化。”王政繼續說,“而女人則發生了天翻地覆的變化,從社會空間活動范圍到知識結構,主體身份全都變了,正因為中國的現代化只是女人的現代化,所以今天的中國是‘半身不遂’。”

王政認為,中國社會要真正實現現代化,就必須把男人也現代化,產生新的男性主體。那樣,我們的社會才能稱得上真正的現代化的社會,“為了中國的未來著想,我們需要花大力氣來呼吁中國男性的現代化,重新建構符合21世紀現代世界潮流的男性主體。”

我認為,這個新的男性主體,應該是同時承擔起教育孩子責任,既主外也主內的男性主體。

如果像俞敏洪這樣的大佬,還要用陳舊的性別秩序來期待,甚至壓制已經現代化了的,有平等意識的女人,難免會出現社會思潮的混亂和反彈。

俞敏洪這樣的發言,在西方國家可能會被標簽以“有毒的男性氣質(toxic masculinity)”。但我希望,此次爭議不要發展成女性對男性的宣戰,而是一次啟蒙。那種認為是男人群體壓迫了女人的看法也需要被警惕,男人和女人不應該變成仇人。

由于文化的變遷,現代化的推進,男人的角色也需要不斷地演化,而如今,男人對于社會對他們的期望感到迷惑,在摧毀傳統的男性形象同時,我們也需要進一步提供新的偶像以替換之。試想,如果大量的青少年在成長過程中沒有接觸過有現代男性意識的男性,他們對男人、丈夫和父親將會有怎樣的設想?他們將扮演什么樣的角色?男孩們對自己做何感想?

正如美國知名學者克里斯蒂娜·霍夫·薩默斯(Christina Hoff Sommers)所說,新一代男青年從媒體、家庭、左右各派政治勢力、政府甚至教育系統中,接收到了各種矛盾的信息。這會導致整整一代毫無榜樣指引的男人。我們不希望看到,我們的社會對年輕男性懷有懷疑態度和恐懼心理,導致他們無法培育出正常的自尊心,要么畏縮不前,要么不勝挫折而爆發。

站長資訊網

站長資訊網