后疫情時代,各行業線上運行已成為常態,這一時代特征極大促進了整體社會的數字化變革。由此,人們對承載數字化轉型的算力基礎設施的需求也日益增加。

2022的上半年,盡管長三角區域內多地曾受疫情影響,但數字基礎設施的構建并沒有受到過多阻礙,仍有多個相繼落成并投入運營。

2022年5月,騰訊長三角人工智能先進計算中心及產業基地落戶上海松江區經濟技術開發區,建成后將成為全國單體規模最大、最具影響力的數據中心園區;

2022年4月,中國電信(安徽)產業園落戶安徽省合肥市,是長三角在建規模最大、安徽省首個超大型智算中心;

2021年下半年,南京智能計算中心在麒麟科創園落成并投入運營,是長三角地區已投運規模最大、算力最強的智能計算中心。

根據經濟學規律,需求與供給之間存在相互作用的關系。數據中心供給量逐漸提升的現象之下,必然暗示著其背后旺盛的算力需求。

那么,長三角地區的算力需求規模到底有多大?

需求來自哪?

既然對數據和算力有強烈的需求,那需求從何而來?

長三角地區是我國金融及高新科技企業的重要集聚區,互聯網企業以及具有數字化轉型需求的傳統企業是長三角數據中心的主要用戶。

根據《長三角數據中心新基建發展白皮書》,在長三角數據中心業務市場行業用戶結構中,以視頻、游戲、電子商務等為代表的消費互聯網行業占據主導地位;以金融、物流、制造等為代表的傳統行業在數字化轉型和5G、人工智能、邊緣計算等新興技術推廣應用的影響下,需求呈現增長態勢。

互聯網行業需求情況

視頻行業以租用數據中心為主。2019年,上海市發布《上海市超高清視頻產業發展行動計劃(2019-2022)》,要求到2022年上海市超高清視頻產業規模預計突破4000億元,實現超高清視頻自制內容儲備量超過5千小時,多渠道4K版權內容總庫存量超過5萬小時。隨著數據體量的增大,視頻行業數據中心需求將日益擴大。

游戲行業前端和后端對于數據中心有著不同的需求。前端需要與用戶進行實時交互,重點關注服務器CPU計算能力及內存等,后端主要負責存儲用戶及游戲相關數據,側重于選擇高等級數據中心或自建數據中心。

電商行業以自建或者租賃數據中心為主,對峰值訪問時的帶寬和時延有較高要求。大型電商企業,如阿里巴巴、拼多多等總部均設立在長三角區域,未來,其電商業務的進一步擴張,將對長三角數據中心的發展起到良好的帶動作用。

傳統行業需求情況

金融行業數據中心需滿足“兩地三中心”的部署形式,同時對于安全性和網絡穩定性有著較高的要求。根據華略智庫金融研究院統計數據,2019年,長三角地區全部城市金融業增加值占GDP比重的均值首超7%。未來,長三角地區金融一體化進程的推進及數字金融的快速發展,將催生更多金融行業數據中心需求。

制造行業數據中心主要用于承載自身生產需求。目前,長三角制造產業分工協作正持續優化,以機器人、集成電路、新能源汽車等為代表的長三角產業地圖已基本完成;未來,將利用5G、大數據、人工智能、邊緣計算等新一代信息技術快速實現數字化轉型。

“供給”有多少?

受市場需求的影響,長三角地區高度重視數字新基建發展,以數據中心產業為代表的算力基礎設施正在加速布局,環上海數據產業帶已初步形成。

多次利好政策的出臺,給數字產業發展所需要的“供給”提供了牢靠保障。

根據上海市政府發布的《上海市推進新型基礎設施建設行動方案(2020—2022年)》,三年內上海市新基建項目總投資達到2700億元。

江蘇省、浙江省均出臺新基建政策,加大數據中心投資力度,其中浙江省預計2022年建成大型、超大型數據中心25個左右。

除此之外,長三角地區布局多個智能計算中心,極大提高了單位數據中心的計算、存儲能力。

中國電信(安徽)大數據產業園共規劃了6棟數據中心,建設16000個中高密度機架,可容納30萬臺服務器,約2000萬云核能力、1400PB存儲能力。

南京智能計算中心已運營系統的AI計算能力達每秒80億億次(800P OpS),1小時可以完成100億張圖像識別、300萬小時語音翻譯或1萬公里的自動駕駛AI數據處理任務。

需求規模有多大?

數字經濟的發展態勢和規模是評估算力需求的重要參考因素。

數據顯示, 2020年長三角數字經濟總量達到10.83萬億元,比2019年高2.23萬億元,占長三角GDP規模總量的44.26%,比2019年高3.26個百分點。以浙江為例,2020年數字經濟核心產業增加值占GDP比重為10.86%,高于“十四五”規劃公布的2020年7.8%全國總體水平和2025年10%的預期目標。

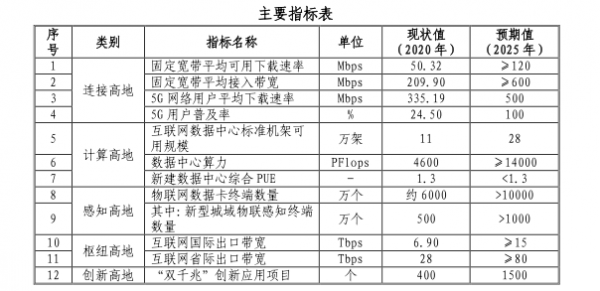

在蓬勃的數字經濟背景下,上海市將“打造計算高地”做為“十四五”發展的重點方向之一。

未來,上海將持續推進數據中心、邊緣計算節點及智能感知,形成云-邊協同的算力設施架構,實現隨需的算力資源供給,建成全球領先的算力中心集群,打造國內算力協同效率最高、算力供給最充沛的城市之一。

根據《上海市經信委新一代信息基礎設施發展十四五規劃》,新一代信息基礎設施發展定位正從“追趕者”向“領跑者”轉變。更高要求的基礎上,必然會迎來更大的算力需求。

站長資訊網

站長資訊網